| Autor*in: | Ralf Südhoff |

| Datum: | 31. Januar 2025 |

Quizfrage: Von wem stammt dieses Zitat zu der geplanten Halbierung der deutschen humanitären Hilfe in 2025?

„Deutschland bleibt trotz der Kürzungen ja im internationalen Vergleich ein Topgeber und die Kritik ist daher abwegig“.

Annalena Baerbock?

Christian Lindner?

Olaf Scholz?

Tatsächlich äußerte diese Einschätzung ein*e von mir hoch geschätzte*r Chef*in einer deutschen Hilfsorganisation vor wenigen Tagen als wir uns über die Bundestagwahlen unterhielten. Ein*e NGO-Kolleg*in blies nur wenig später ins gleiche Horn: Deutschland habe sich, wenn man ehrlich sei, ja zuletzt weit überproportional engagiert und fahre dies nun verständlicherweise wieder runter.

Der Austausch verdeutlichte mir drei Dinge: Wie wirkungsvoll Narrative selbst unter Expert*innen sein können. Wie wichtig es deshalb ist diese mit Fakten zu überprüfen. Und dass es bis heute an einer fundierten Debatte mangelt, was ein angemessenes finanzielles Engagement eines Geberlandes wie z.B. Deutschland wäre – und nach welchen Kriterien.

Was also sind die Fakten?

Und welche Kriterien gibt es für ein angemessenes Funding?

Zunächst mal eine gute Nachricht: In rund einem Monat ist Bundestagswahl, und selten spielten außenpolitische Themen eine so relevante Rolle im Wahlkampf wie derzeit mit Blick auf u.a. die Ukraine-Hilfen, den Nahen Osten oder das künftige Verhältnis zu den USA unter Präsident Trump.

Die schlechte Nachricht: All diese Themen werden einmal mehr diskutiert, als hätten sie mit Fragen der internationalen Zusammenarbeit, der Entwicklungspolitik und der humanitären Hilfe nichts zu tun. Und sie werden trotz drastischer Kürzungspläne in diesen Bereichen, wenn überhaupt vor allem mit Blick auf einen Evergreen thematisiert: Sollten BMZ und Auswärtiges Amt lieber zusammengelegt werden?

Die internationale Zusammenarbeit hatte schon immer in der Aufmerksamkeitsökonomie einer breiteren Öffentlichkeit einen schweren Stand. Das änderte aber nichts an umfassender Unterstützung für ihre Arbeit, ihre Ziele wie auch ihre finanzielle Unterstützung: Noch 2022 befürworteten beispielsweise 68 % der Befragten ein gleichbleibendes oder noch zu steigerndes finanzielles Engagement Deutschlands in der Entwicklungszusammenarbeit. Dies ändert sich jüngst aber Schritt für Schritt: In der Bevölkerung, in der schon 2024 nur noch 47 % dieselbe Frage bejahte. Im Parlament, in dem zunehmend nicht nur Rechtspopulisten, sondern auch der politische Mainstream radikale Kürzungen der Hilfen für unproblematisch halten. In der Bundesregierung, indem die Ampel-Regierung mit ihren drastischen Einschnitten insbesondere bei der humanitären Hilfe alle Anstrengungen der letzten zehn Jahre konterkarierte (minus 60 % humanitäre Hilfe seit Ampel-Start). Kurzum: Es droht eine Zeitenwende in der deutschen humanitären Hilfe.

Daran haben sicherlich viel diskutierte Phänomene wie ein rechtspopulistischer Diskurs, fragmentierte Öffentlichkeiten im Social-Media-Zeitalter, eine zunehmende Politisierung der humanitären Hilfe, eine Geopolitisierung internationaler Beziehungen etc. etc. ihren Anteil. Doch auch ein entscheidendes Narrativ, das schon zu besseren Zeiten in fast jeder Panel-Diskussion verbreitet wurde, spielt hier eine zentrale Rolle: Die Mär von einer Bundesregierung, die für die ganze Welt die humanitäre Zeche zahlt. Eine Mär, die auch gar zu viele Fürsprecher*innen und Praktiker*innen der humanitären Hilfe glauben und die damit die beschriebenen Trends befördern.

Um dies zu verdeutlichen, muss hier nicht die kontroverse Debatte nachgezeichnet werden über Narrative, welche für die Unterstützung humanitärer Hilfe mit interessengeleiteten Motiven wie Migrationsabwehr oder sicherheitspolitischen Zielen werben und all das Für und Wider eines solchen Ansatzes. Es genügt ein schlichter Blick auf die nackten Zahlen, wie sich Aufstieg und Fall der deutschen humanitären Hilfe im internationalen Vergleich einordnen.

Für die aktuellen Betreiber ihrer drastischen Rückstufung mit Blick auf Finanzen und Stellenwert ist die Sache klar. So heißt es im Schreiben von Christian Lindner an das Kanzleramt zum Haushaltsentwurf vom 15. Juli 2024, Deutschland werde „trotz der bestehenden Konsolidierungserfordernisse voraussichtlich auch 2025 an zweiter Stelle der Gebernationen bleiben“. Selbst das Auswärtige Amt übernahm diese Lesart, als es die Budgetkürzungen u.a. beim Launch der neuen deutschen humanitären Strategie vergangenen Herbst vertreten musste: Die Kürzungen seien bedauerlich, doch letztlich eine Normalisierung im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten, in denen man sich weit überproportional engagiert habe – und man habe ja stets die Option im laufenden Haushaltsjahr noch einen Nachschlag einzuwerben. Ein Kämpfen um höhere Budgets klingt anders (wie auch das Beispiel eines sehr aktiven BMZ verdeutlicht, dessen Budget im Vergleich „nur“ um rund 8 % gekürzt wurde).

Doch was ist dran am Narrativ eines Deutschlands, das seit Jahren für alle die Zeche zahle, und nun auch mal ein bisschen auf sich schauen müsse, da seien jetzt mal die anderen dran?

Richtig ist: Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren einen steilen Aufstieg als humanitärer Geber hingelegt. Und in absoluten Zahlen war es zuletzt stets der zweit- oder drittgrößte Geber der Welt, während manche Staaten etwa in Osteuropa oder im arabischen Raum sich eher zurückhielten. Zugleich ist Deutschland seit vielen Jahrzehnten auch die dritt- oder viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt – schon das verdeutlicht, wie abwegig es ist sein Engagement in absoluten Zahlen zu messen. Wie absurd fände es etwa die Bundesregierung, wenn Trump im nächsten Dekret die humanitäre Hilfe der USA um über 90 % auf 1 Mrd $ senken würde mit der Begründung, Deutschland leiste ja auch nicht mehr?

Was auch immer man von der Debatte um angemessene Verteidigungsausgaben Deutschlands oder der NATO-Staaten halten mag: Es hat ja seinen Grund, dass es nie um absolute Zahlen geht, sondern um die Frage ob 1 %, 2 % oder gar 3,5 % vom BSP angemessen wären. Wendet man diesen Maßstab sinnvollerweise auch auf den Hilfssektor an, um nicht Deutschlands Budget mit den Luxemburgs dieser Welt 1:1 zu vergleichen, ergibt sich ein ganz anderes Standing Deutschlands – erst recht in historischer Perspektive.

Zum einen war bis Anfang der 2010er Jahre Deutschland auf geradezu groteske Weise ein humanitärer Zwerg, der sich mit minimalen Summen von um die 100-200 Mio. Euro humanitär wegduckte. Die Einsicht der damaligen Kanzlerin Merkel im Zuge der Einwanderung syrischer Flüchtlinge in 2015, dass man die Relevanz humanitärer Hilfe auch interessenspolitisch massiv unterschätzt habe, führte zu einem beeindruckend nachhaltigen, sehr respektablen Aufstieg bis zu einem Rekordbudget von 3,2 Mrd. in 2022.

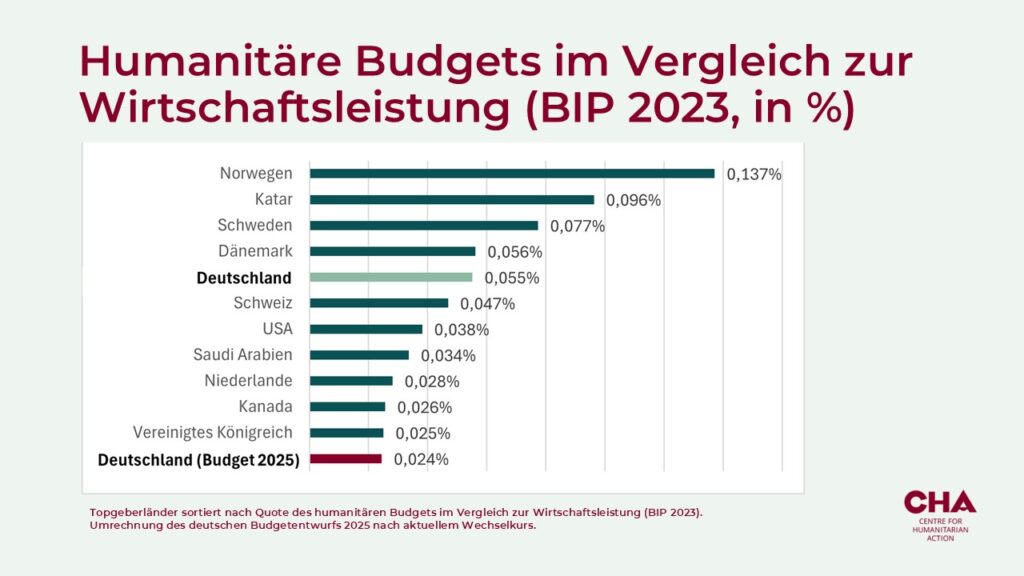

Zum anderen steht selbst dieser Aufstieg keineswegs für eine heute herausragend führende Rolle Deutschlands in der humanitären Hilfe. Dies belegen CHA-Analysen: Selbst wenn man das Jahr 2022 als coronabedingten Sonderfall betrachtet und sich auf 2023 bezieht, als Deutschland mit 2,7 Mrd.€ sein zweithöchstes humanitäres Budget aller Zeiten erreichte, ist aus Grafik 1 klar ersichtlich: Deutschland war sogar in diesem Rekordjahr nur der fünftgrößte Geber der Welt gemessen an seiner Wirtschaftskraft, selbst das gern gescholtene Katar leistete weit mehr.

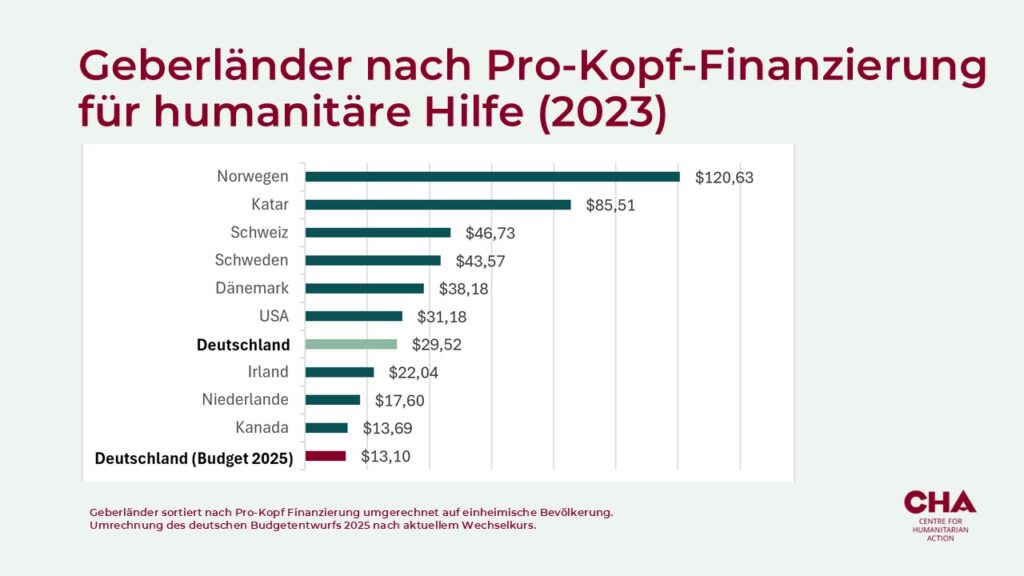

Noch durchwachsener liest sich eine Pro-Kopf-Analyse: Pro Einwohner berechnet landete Deutschland selbst 2023 nur auf Platz 7 im internationalen Vergleich, und Katar gab mit rund 87$ pro Einwohner fast dreimal mehr Hilfe als Deutschland mit unter 30$ (Grafik 2).

Drastisch verschlechtern sich die Zahlen zudem, wenn man das geplante humanitäre Budget für 2025 (1,04 Mrd €) in Vergleich setzt zu den letzten bekannten Leistungen anderer Geber, also dem Jahr 2023: Pro Kopf würde Deutschland pro Jahr nur noch unter 13$ pro Einwohner*in humanitäre Hilfe leisten, also nur noch rund 1$ pro Einwohner pro Monat. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen sehen sich andere Länder in der Lage weit mehr zu zahlen, wie Dänemark (3x mehr), Schweiz (4x mehr), Katar (7x mehr) oder Norwegen (10x mehr).

Auf die Wirtschaftsleistung berechnet fiele Deutschland 2025 noch deutlicher ab – und wäre nicht einmal mehr unter den Top10 Gebern der Welt. Mit einem Anteil am BSP von nur noch 0,024 % würden Staaten wie Saudi-Arabien über 40 % mehr leisten, Katar das Vierfache, Norwegen fast das Sechsfache.

Die Einordnungen verdeutlichen: Real hat Deutschland in den letzten 10 Jahren beeindruckende Anstrengungen unternommen, eine angemessene Rolle als humanitärer Geber einzunehmen. Faktisch handelte es sich dabei aber um eine Normalisierung seines Engagements und keineswegs eine herausragende, gar unangemessene Führungsrolle als Zahler der Welt. Zweifellos könnten sich Staaten in Osteuropa und mittelfristig aufkommende BRICS-Staaten wie China und Indien an Deutschlands Entwicklung künftig ein Beispiel nehmen. Dies werden sie aber kaum tun, wenn Berlin nun eine radikale Rückwärtsrolle macht mit dem stets bei Bedarf hervorgeholten Argument, nun sei es Zeit sich auf eigene wirtschaftliche Nöte zu konzentrieren. Erstens könnte dieses Argument fast jeder Staat dieser Welt derzeit ins Feld führen. Zweitens ist das Argument schon in sich abwegig und unlogisch:

Der Maßstab des BSP-Anteils für angemessene Leistungen steht ja gerade dafür, die jeweilige wirtschaftliche Entwicklung eines Gebers zu berücksichtigen, weshalb bei Deutschlands stagnierender oder rückläufiger Wirtschaft die Erwartungen ohnehin gesunken sind. Überdies lässt sich auch budgetintern begründen, dass durchaus immense Spielräume bestehen für eine höhere humanitäre Hilfe im deutschen Haushalt. Das gilt bereits für den bestehenden Entwurf, denn kein Ressort musste im Regierungsentwurf so überproportional sparen wie das AA und selbst innerhalb des geschrumpften AA-Budgets ist heute ohne Not ein weit geringerer Anteil vorgesehen für humanitäre Hilfe als in der Vergangenheit.

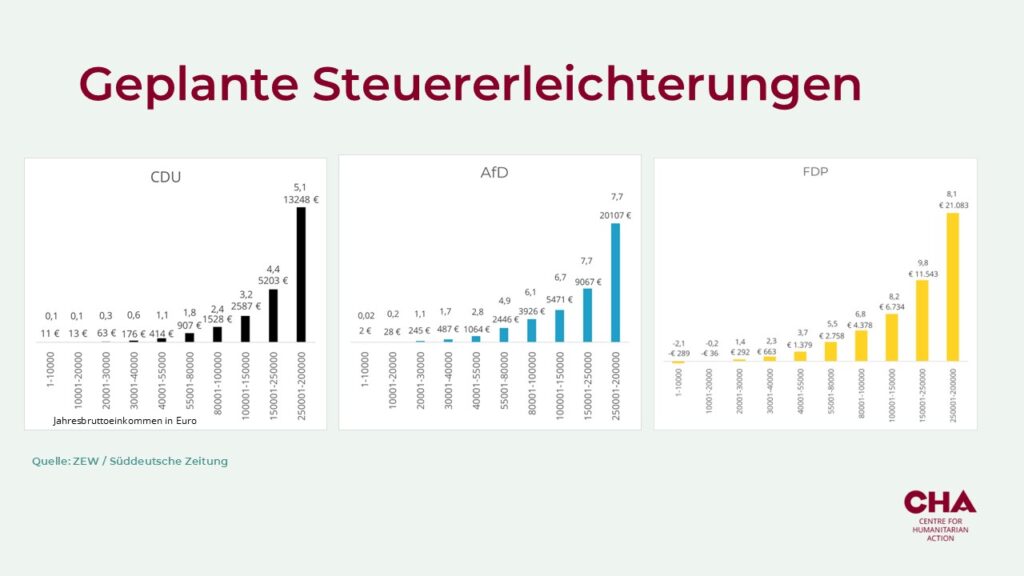

Noch deutlicher wird es mit Blick auf eine kommende Bundesregierung und die finanzpolitischen Vorschläge mancher ihrer potentiellen Protagonisten. Gerade die Parteien, die am heftigsten argumentieren Deutschland müsse sparen und die Hilfe für die Ärmsten der Welt drastisch senken, planen massive Steuererleichterungen insbesondere für die Reichsten in Deutschland. Dank Berechnungen des ZEW lassen sich diese Steuernachlässe für deutsche Topverdiener mittlerweile in harten Euro beziffern (Grafik 3):

Während Deutschland wie beschrieben künftig u.a. auf Betreiben der FDP nur noch 1$ pro Bundesbürger pro Monat für überlebenswichtige Nothilfe erübrigen könne, möchten die Liberalen zugleich Haushalte in Deutschland mit einem Jahreseinkommen über 150.000 € um fast 1000 € im Monat entlasten; wer gar eine Viertelmillion Euro oder mehr verdient, soll künftig jeden Monat 1800 € mehr davon behalten dürfen. Ähnliche Umverteilungspläne planen die selbsternannte Kleine-Leute-Partei AfD und leicht abgemildert CDU / CSU, während Geringverdiener kaum entlastet werden sollen – und wir angeblich immer weniger Geld geben können für Millionen vom Hungertod bedrohte Sudanesen, für erfrierende Babies in Gaza, und in Lateinamerika will Deutschland seine Hilfe im Lichte des halbierten Budgets gleich ganz einstellen. Was für Prioritäten einer selbst ernannten Wertegemeinschaft in Deutschland und Europa.

Was aber wären Kriterien, um die richtigen Prioritäten zu setzen?

Jenseits moralischer Appelle ist verblüffend, wie unterentwickelt die Debatte ist über eine objektiv angemessene humanitäre Hilfe pro Geberstaat und Volkswirtschaft. Vor allem zwei Ansätze sind hierzu bislang zu nennen:

Sogenannte „Fairshare“-Modelle beispielsweise von Oxfam versuchten jüngst, berechnet auf eine einzelne Krise und internationale Appeals Modelle zu entwickeln, was eine angemessene Finanzierung beispielsweise der Syrienhilfe pro OECD- / DAC-Staat wäre gemessen an seiner Wirtschaftskraft. Hier werden Hilfsbedarfe auf alle führenden Wirtschaftsnationen, einschließlich BRICS und arabische Staaten, umgelegt und anteilig je nach Wirtschaftskraft angemessene Zuwendungen errechnet. Um dies weiterzuentwickeln, bräuchte es jedoch weitere Analysen und eine Übertragung auf globale Maßstäbe und Budgets.

Deutlich konkreter ist hierzu zuletzt eine Debatte auf europäischer Ebene geworden – und teils schon in Gesetze eingeflossen: Ausgangspunkt ist hier das seit Jahrzehnten im UN-Rahmen vereinbarte Kriterium, 0,7 % des BSP als eine angemessene Zahlungsbereitschaft für alle anrechenbaren Hilfsleistungen (ODA) eines Geberlandes anzustreben. Dies nicht sanktionsfähige, aber – auch von der Bundesregierung – verbindlich vereinbarte Ziel trägt der Perspektive Rechnung, dass Geberstaaten in substantiellem Maße für Not und Armut im Globalen Süden mitverantwortlich sind und ihre Hilfen keine Almosen, sondern ein Anspruch der betroffenen Länder sind. Auf dieser Basis intensivierten sich mit Blick auf die humanitäre Hilfe jüngst Debatten beispielsweise im Rahmen der Europäischen Kommission und zwischen EU-Mitgliedsstaaten, einen angemessenen Anteil der humanitären Hilfe innerhalb dieser ODA-Quote zu definieren. Ein vielfach unterstützter Vorschlag sieht hier einen humanitären Anteil von 10 % an der gesamten ODA vor, also 0,07 % am BSP im Lichte des UN-Ziels von insgesamt 0,7 %.

Spanien hat dieses Ziel zwischenzeitlich in ein nationales Gesetz gegossen, andere Staaten wie Norwegen, Schweden, Dänemark (oder auch Katar) übererfüllten es zuletzt bereits. Deutschland lag selbst mit dem zweithöchsten humanitären Budget seiner Geschichte in 2023 mit 0,055 % deutlich unter der 0,07-Marke. Es wäre auf Basis des Brüsseler Modells also ein leichtes, ein angemessenes deutsches humanitäres Budget zu errechnen, wenn Deutschland – wie es stets beteuert – zum 0,7 %-Ziel steht und bereit ist, wenigstens 10 % hiervon für die humanitäre Hilfe und ihre rasant gestiegenen Finanzbedarfe im Lichte von heute über 300 Millionen Menschen in Not auszugeben.

In einfachen Zahlen, wie sie Narrative lieben: Ein angemessenes deutsches humanitäres Budget beliefe sich auf 3,4 Milliarden Euro. Das können wir uns nicht leisten? Die versprochenen Steuersenkungen vor allem für Topverdiener sollen zwischen knapp 50 und weit über 100 Milliarden Euro kosten – pro Jahr.

Relevante Beiträge

Deutsche humanitäre Hilfe

Anhörung im Bundestag zu Vergessenen Krisen

04.12.2024Deutschlands Aufstieg als humanitärer Geber

11.10.2023