| Autor*in: | Andrea Düchting |

| Datum: | 20.02.2025 |

| Downloads: |

Paper (EN)

Executive Summary (DE) Executive Summary (EN) Executive Summary (FR) |

Warum scheitern manche humanitären Innovationen und andere setzen sich durch?

Seit vielen Jahren werden Innovationen als die Lösung für alle humanitären Probleme gesehen. Doch viele Innovationen bleiben weitgehend unbekannt und kontextspezifisch, kommen nur einer begrenzten Anzahl von Menschen zugute und lassen sich nur bedingt auf andere Länder und Kontexte übertragen. Wieder andere verschwinden schon bald nach der Pilotierung. Das humanitäre System ist voll von Innovationen, die sich nicht durchsetzen konnten.

Gleichzeitig gibt es Innovationen, die sich etablieren konnten, Wirkung zeigen und die Arbeitsweise grundlegend verändert haben. Die Verwendung von Bargeldhilfe oder vorausschauende Maßnahmen sind bekannte und vielzitierte Beispiele für Innovationen, die sich in der humanitären Hilfe System erfolgreich durchsetzen konnten.

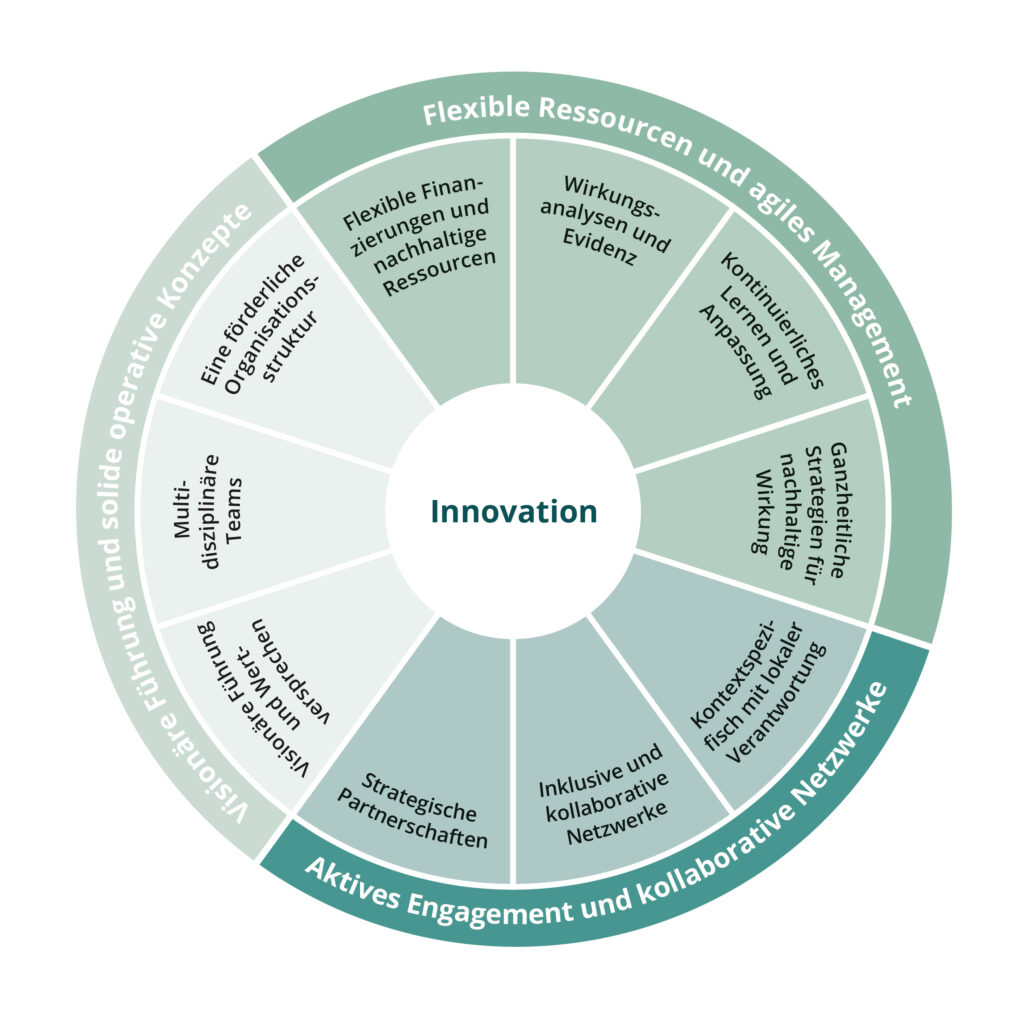

Das vorliegende Paper zielt darauf ab, eine gemeinsame Sprache für die Skalierung humanitärer Innovationen zu schaffen. Andrea Düchting skizziert Erfolgsfaktoren, die aus der CHA-Forschung zur Skalierung von Innovationen in der humanitären Hilfe abgeleitet wurden:

- Modelle für flexible Ressourcen und agiles Management fördern kontinuierliches Lernen, Co-Kreation und Adaption.

- Das aktive Einbeziehen aller Beteiligten in inklusive und kollaborative Netzwerke schafft ein Umfeld für den Informations- und Wissensaustausch zwischen der lokalen, nationalen und globalen Ebene.

- Eine visionäre Führung fördert eine Kultur der Kreativität, der Machtverteilung und der Risikobereitschaft.

Diese Faktoren sind der Schlüssel zum Erfolg und tragen dazu bei, dass humanitäre Innovationen zu einem langfristigem und gesellschaftlichem Nutzen führen.

Dieses Paper ist ein Resultat des Projekts „Das Spannungsfeld zwischen Innovation, Effizienz und prinzipienbasierter humanitärer Hilfe“, gefördert durch das Auswärtige Amt.