Der folgende von Ralf Südhoff geschriebene Kommentar zum Grand Bargain ist kürzlich in der entwicklungspolitischen Fachzeitschrift welt-sichten (10/19), S. 8-9, erschienen:

Lokale Helfer werden ausgebremst – Reformen der humanitären Hilfe laufen ins Leere, wenn die Politik sie durchkreuzt

Warum ist es so bedeutend wie nie zuvor, ob die globale humanitäre Hilfe sich grundlegend erneuern kann? Erstens, weil noch nie mehr Menschen weltweit humanitäre Hilfe zum Überleben benötigt haben – über 130 Millionen. Zweitens, weil immer mehr Regierungen und Konfliktparteien Arbeit, Werte und Ziele der humanitären Hilfe untergraben. Diese Regierungen sitzen heute keineswegs nur in Damaskus oder Riad, sondern auch in Washington, wo Donald Trump Kinder an der mexikanischen Grenze einsperren und ihnen gezielt Seife, Handtücher und ein Laken zum Schlafen verweigern lässt, damit sie nicht mehr kommen. Es sind Regierungen in Rom, Paris oder Brüssel, die Ertrinkende nicht mehr aus dem Mittelmeer retten lassen, weshalb nach Schätzungen der Vereinten Nationen jeder neunte Migrant stirbt, der über das Mittelmeer nach Europa fliehen will.

Es bräuchte einen deutschen Außenminister, der bereit ist, politisch mehr in die humanitäre Hilfe zu investieren.

Wenn selbst der Grundkonsens fehlt, dass ein Mensch einem anderen in Not helfen muss, wird klar: Es war selten wichtiger als heute, dass humanitäre Helfer für ihre Prinzipien von Menschlichkeit und Neutralität eintreten und dass sie diese Werte durch eine überzeugende, reformfreudige und nicht vorrangig Organisationsinteressen dienende Arbeit untermauern.

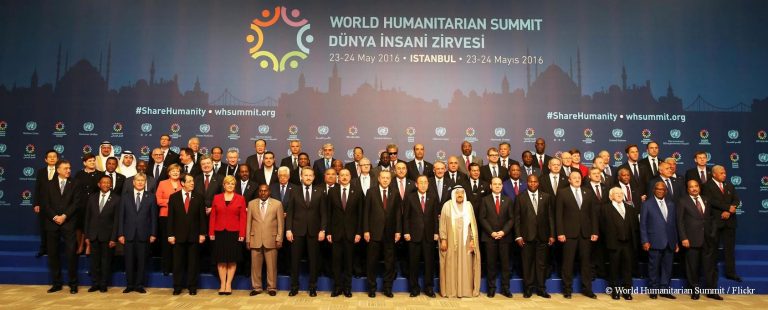

Die gute Nachricht des jüngsten vom britischen Overseas Development Institute erstellten Fortschrittberichts zu den auf dem Weltgipfel zur humanitären Hilfe in Istanbul beschlossenen Reformen, dem „Grand Bargain“ ist: Menschen in Not erhalten heute teils deutlich flexiblere, unbürokratischere und würdevollere Hilfe als zuvor.

Beispiel Bargeldtransfers: Bargeld gilt heute oft als beste Hilfe in allen Ländern, in denen Märkte funktionieren und Menschen in Not selbst entscheiden können, was sie am dringendsten brauchen, statt das im Westen geschnürte Hilfspaket in Empfang nehmen zu müssen. Fast alle Unterzeichner des Grand Bargain haben sich für weitere Reformen zugunsten von Bargeldtransfers eingesetzt, viele bauen Programme weiter aus.

Beispiel Bürokratieabbau: Komplexe und von Geber zu Geber extrem unterschiedliche Auflagen für die Berichterstattung treiben den Verwaltungsaufwand der Helfenden seit Jahrzehnten in die Höhe und manche von ihnen fast in den Wahnsinn. Auch dank der deutschen Bundesregierung konnten hier einige Anforderungen international vereinheitlicht und Pilotprojekte für einheitliche Vorgaben und Berichte angeschoben werden.

Beispiel Lokalisierung: In Istanbul haben sich Geber und Hilfsorganisationen verpflichtet bis 2020 ein Viertel ihrer Hilfe über lokale Akteure und Partner zu leisten. Geber wie Deutschland lagen in den vergangenen Jahren bereits bei rund einem Fünftel. Die UN-Agentur für humanitäre Hilfe (OCHA) hat zudem einen Weg geschaffen, Gelder für bislang 13 Krisenländer über Länderfonds direkt vor Ort zu vergeben. Die Bundesregierung gehört zu den größten Gebern und zahlt heute fast 220 Millionen Euro jährlich in diese Fonds ein.

Doch das Beispiel Lokalisierung steht auch für die vielfach verloren gegangene Idee der versprochenen Reformen und ihrer eigentlichen Ziele. In einer neuen Studie der OECD beklagen über 8600 Befragte in Not, dass nach ihrer Einschätzung Hilfe nicht primär nach dem Bedarf vergeben wird, sondern gesteuert vom Mandat der jeweiligen Hilfsorganisation. So können kleinere Hilfsorganisationen beispielsweise dazu neigen, Hilfe dort zu leisten, wo sie ohnehin schon sind, nicht dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Wer was am dringendsten wo braucht, wissen meist die Menschen vor Ort am besten. Der Grand Bargain sollte verhindern helfen, dass sie von der internationalen, milliardenschweren Hilfsindustrie an den Rand gedrängt werden.

Schaut man nur auf die Zahlen, scheint das ganz gut zu gelingen. Doch als lokalisiert gilt beispielsweise auch Geld, das eine internationale Hilfsorganisation direkt an lokale Partner weitergibt. Zudem kommen erfolgreiche Bewerbungen um die OCHA-Länderfonds vor allem von den lokalen Niederlassungen internationaler Hilfsorganisationen. Wirklich einheimische Organisationen haben in den Fonds keine Mitsprache und kaum Zugang zu den Mitteln. Auch dies trägt dazu bei, dass lediglich 0,4 Prozent der gesamten humanitären Hilfe direkt an sie fließt.

Um das für einen absurden Wert zu halten, muss man weder Hilfe von unten romantisieren, noch eine lokal verankerte internationale Hilfe dämonisieren. Es reicht zu wissen, dass Einheimische als Nachbarn, Verwandte, lokale Unternehmer in Krisen informell und unbemerkt Schätzungen zufolge um die 90 Prozent der gesamten Hilfe vor Ort leisten.

Immerhin: Das Auswärtige Amt hat im August ein neues Projekt mit der Welthungerhilfe, Malteser International, Caritas International und der Diakonie Katastrophenhilfe vorgestellt, das in acht Ländern je fünf lokale Partner der beteiligten Hilfsorganisationen und ihre Kapazitäten fördern soll. Seit 2019 erhalten deutsche Hilfsorganisationen zudem erstmals Verwaltungspauschalen mit jeder Projektförderung, so dass sie flexibel in ihre Partner vor Ort investieren können.

Doch alle erfolgreichen Trippelschritte auf dem Weg zum Grand Bargain nutzen wenig, wenn sie politisch nicht vorangetrieben, sondern untergraben werden. So werden Fonds und Pilotprojekte zur Lokalisierung nicht weit kommen, wenn Geber es in Zeiten eines teils schrankenlosen Anti-Terrorkampfes den Hilfsorganisationen gerade in den größten humanitären Krisen und Konflikten immer weiter erschweren, lokale Partner zu finanzieren.

Der Bürokratieabbau wird wenig nutzen, wenn es in Konfliktregionen für Hilfsorganisationen etwa wegen EU-Handelssanktionen zum unüberwindbaren Hürdenlauf wird, selbst für die Einfuhr von Minenräumgeräten die theoretisch vorgesehene „humanitäre Ausnahmegenehmigung“ zu bekommen.

Der Ausbau von Cash-Transfer-Programmen kommt schnell an seine Grenzen, wenn die britische Regierung die Finanzierung trotz größter Not in Nordsyrien aus Angst vor einer weiteren heimischen Medienkampagne einstellt. Oder wenn wegen umfassender EU-Sanktionslisten deutsche und internationale Entwicklungsbanken keine Bargeldhilfen mehr freigeben und Helfer stattdessen wieder Essen, Wasser und Zelte verteilen müssen, weil bei jedem einzelnen Empfänger einer Bargeldhilfe von auch nur einem Euro geprüft werden müsse, ob er auf einer EU-Sanktionsliste steht – als wäre das Risikomanagement für Nothilfe im Bombenhagel im Jemen vergleichbar mit dem eines Kita-Baus in Frankfurt am Main.

All das gefährdet den Grand Bargain im Kern. Das Netzwerk europäischer Hilfsorganisationen VOICE hat deshalb Alarm geschlagen und fordert: ,,Rettet den Grand Bargain!“ Der Hilferuf richtet sich vor allem an Deutschland, da viele der einst größten humanitären Unterstützer in den USA und Europa heute sogar die Grundidee einer selbstlosen, bedingungslosen Hilfe infrage stellen.

Doch dafür bräuchte es zuallererst einen deutschen Außenminister, der bereit ist, politisch mehr in die humanitäre Hilfe zu investieren. Soll der Grand Bargain überleben, braucht er dringend deutsche Nothilfe.

Dieser Kommentar ist in der Oktober-Ausgabe von welt-sichten erschienen und kann auch auf der Webseite nachgelesen werden.

Wenn Sie zudem erfahren möchten, wie sich das humanitäre System in den letzten drei Jahren verändert hat, und wie die deutsche Antwort auf diese Herausforderungen aussieht, empfehlen wir den Mitschnitt des diesjährigen Symposiums „Humanitäre Hilfe im Wandel“ anzuschauen.